前言

2015年 9月起,我開始在伯大尼兒少家園服務,工作對象為安康社區內的兒少、亞健康長者和平宅居民,主要是以團體的形式,透過戲劇和表達性藝術作為工具與他們互動。

安康社區是台北最大的平宅,居住在此的居民必須是低收入戶,一直以來此社區為人所詬病的,是福利依賴的問題,身為一個社區工作者,我看到更多的,是家庭問題和身心疾病(本社區有高比例的身心障礙居民)導致的貧窮世襲,這個貧窮不只是物質上的,也涉及教養議題、精神疾患的代間遺傳、文化資本的匱乏......等,對於這個社區的青少年,我感受到外界的污名化帶給他們偌大的影響,使青少年在面對尋找自我認同的時,也要面對自己生長的『家』帶來的複雜感受。

伯大尼兒少家園本行是安置機構,近年來我們開始從事預防性的社區工作—希望在社區弱勢家庭失功能之前,先一步的協助家庭和兒少,使他們發展出自己的能力,以避免進入到兒少必須被安置的狀態。此青少年團體,就是在這樣的脈絡下產生。在成立劇團之前,我們已經在社區耕耘了許久,透過與不同機構的合作,舉辦好玩的活動,和青少年建立關係。劇團成立時,招募成員就相對容易。之後,團體歷經了許多階段與三位戲劇治療師,透過不同的戲劇方式做介入

以下是此團體的不同階段

在劇團在進入一人一故事劇場階段以前,我在2015-2016期間和他們工作了一年,這一年的歷程,已在台灣『戲劇治療應用於兒童與青少年輔導工作國際研討會』(好長的名字啊)發表過。主要透過身體遊戲去建立團體成員彼此接納支持的文化,並運用投射性物品協助自我表達,之後再透過白雪公主的故事改編和演出,進行較深入的團體與個人工作。

在進行完故事改編的演出後,伯大尼決定嘗試使用一人一故事劇場(以下簡稱PB)作為工作的方式,邀請一人一故事劇場理事長蘇慶元(小C)加入,負責PB帶領的部分,小C也是一名戲劇治療師,有豐富的戲劇治療應用於青少年的臨床經驗。

一人一故事劇場Playback Theater

『一人一故事劇場』又叫『同理心劇場』,沒有事先準備的劇本,演員即席演出現場觀眾分享的故事,演出時會有不同的形式,以服務不同的故事。

進到劇場後,可以看到台上有

- 演員

- 樂師

- 主持人

- 給說故事者的位子

舞台非常簡單,如下圖,除了布和4-5個cube(或椅子)以外,不會使用任何道具。(圖片提供:知了劇團)

一邊有主持人和說故事者teller的位子,簡單暖身後會邀請觀眾坐上椅子分享故事

另一邊有樂師負責音樂

進到現場的觀眾,首先會看到演員用肢體分享自身與表演主題相關的經驗後,主持人會開始邀請大家分享故事,分享故事的觀眾我們稱為說故事者teller,每一個分享的故事都會由台上的演員演出,送給說故事者,從一開始小小的感覺,慢慢慢慢的,故事會一個接著一個出現,主持人會開始邀請說故事者坐到主持人右邊的椅子上分享,當故事比較複雜時,演出後主持人會詢問說故事者”這是你的故事嗎”,進行核對。

演出主題非常多元,我參與過的劇團,曾經演出過“早餐”、“我的青春歲月”、“放假”......等。

這些主題如此日常,何以產生療癒性呢?

以”早餐“做例子,請讀者想想自己最印象深刻的早餐—也許是精心幫愛人準備早餐卻被放鴿子的心酸滋味、小時候外婆煮的暖心稀飯、為了省錢買房一整年早餐只能吃麥片......一個簡單的主題,卻可以是我們人生的某個切片,留著我們重要的生命經驗。透過聆聽他人的故事,觀賞台上演員的演出,一個故事會勾出下一個故事,看著自己的生命片段被人演出,當中最核心的感受被萃取出來被眾人目睹,不只說故事者感覺被理解被聽見,現場的觀眾也一起共感生命的酸甜苦辣。

為什麼要一群人一起聽彼此說故事還要演出來?自己回家看迪士尼頻道,或是看漢聲12個月的故事書不是很好嗎?

一人一故事劇場有一個重要的基本價值,那就是”我們都有一個有價值的故事”,即使我們只是平凡的市井小民,或甚至是別人眼中的”屁孩青少年”,我們訴說的故事,同樣蘊含著對生命的感受、和人類共有的情緒,當一個又一個故事從觀眾席中浮出,在場的群眾們,組織了屬於現場觀眾,專屬的故事集。

當青少年分享

「抽位置抽到邊緣的位子,都沒有人跟我說話,我覺得很不爽很孤單。」

被放置在團體邊緣的孤獨感,想要融入大家又不知如何是好的困頓,類似的經驗可能也出現在家庭的團聚,或是公司的應酬中。

透過一起聆聽與分享,我們形成一個社群,在當中許多的經驗與感受隨著故事在人與人之間流動並轉化,當上個故事勾起我的感受,我可以選擇分享,並得到演出作為回饋,與演員和觀眾一起再次感受曾有的生命經驗,我們明白作為人,我們有一樣的困頓、渴望,我們都一樣努力求生存,這樣的一體感,讓我們感到不孤單。

這些故事不只充滿了人類的普同經驗,也蘊含了智慧。現代的社會,大家都急於推銷自己,各領域充滿了許多專家,告訴大家”應該怎麼做”,但是參與許多一人一故事劇場時,我看到許多非典型的答案與想法,透過交流產生,成為屬於當事者獨有的智慧。

我很喜歡《一人一故事劇場之道》當中的一個例子,宗像佳代(2017)寫道,在一場演給小學生家長的演出,一個母親訴說他的兒子偷商店的東西被抓到,他充滿了罪惡感與歉疚。當這個故事被演出,他的目光聚焦在飾演她兒子的演員身上,演出後,她眼裡充滿了淚水和對孩子的愛,尤其是她看到自己的孩子孤單一人站在店裡被眾人指控,她表示,在這麼困難的狀況下,她應該要站在孩子身邊,陪伴他。在分享與觀看故事後,他的心裡不再充滿猶豫。沒有專家告訴他該怎麼做,透過訴說與觀賞,屬於母親的智慧自然而然的發生了。

另一個很有趣的點,在PB現場,故事會自動互相呼應,串成一本專屬現場觀眾的故事集,在當中我們常常看到人類的經驗如何彼此對話,並尋找生命的答案。在這裡我要講一下故事如何彼此呼應,即PB中我們說的“紅線”。

紅線

一場PB演出,有一條串起每一個故事的線,讓一頁一頁的單篇故事,串成一本獨特的篇章,拆解開來,會發現故事總是與故事互相呼應。

以下是我在社區青少年和他們工作時一次的團練片段,經過一年的PB練習後,這個團體已經很習慣用PB作為彼此分享支持的方式,我們沒有特定的主題,但是紅線同樣在故事中冒出他的線頭,串起一場故事的對話,當天沒有設定主題,故事片段如下

第一個故事

小美:迷上了福爾摩斯,但又有些害怕,一方面很愛,一方面又怕愛上之後,如果沒有人可以跟自己一起喜愛怎麼辦?沒有同人的衍生讀物可追怎麼辦?但後來又學著接受。

第二個故事

酷哥:褲子破了個洞,去車床的時候被整個膜破,去學務處找褲子,比別人晚開始考試但是卻比別人早完成。

第三個故事

ALBERT:周末時去參加了一個難民營的講座,之後又參加了道家學的考試,還有一些事情,讓他開始質疑自己為什麼要一直突破?想要找個朋友,有段時間自己靜一靜,可是在台灣又沒有交心理解他的朋友。

第四個故事

D爺:上週我們討論動漫,我到學校社團跟大家分享我對動漫的想法,大家聽不太懂,然後他們問我動漫對我來說到底算什麼?我在家裡家人也很反對我看動漫,所以我最近一直在想,我到底為什麼要看動漫,我在思考我要不要繼續喜愛動漫下去

第五個故事

外星人:一直以來困擾很久的問題,每一個人應該都有存在的必要,有一些自己的東西,但我不知道自己有什麼,也比不上別人,有時候會懷疑自己存在的必要!身邊的人都這麼優秀,自己的媽媽和阿姨都會兩種樂器,自己卻畫畫只有一點點,我根本不能成為誰,我想要模仿但也沒有辦法,大家又一直給我正能量,我都把它們轉化成負能量

在這五個故事中,關於自我的價值這個主題不斷出現,說故事者們講述生活中的行動時,也講出他們對於自己的價值的追尋,我夠好嗎?我所愛的是什麼?我能夠一直愛我所愛的,並堅持下去嗎?

帶領者群們並沒有特定的引導,這個主題自然而有機地透過說故事,在團體內不停進行對話。我自己很喜歡最後一個故事的結尾,雖然他看起來不是一個光明燦爛的結局,但他提出一種對於他人眼光的應對態度,更重要的是分享他真實的情感,就像你我在青少年時期,也曾有過的徬徨和掙扎一樣,沒有正確答案,只有不斷的探索和尋找。

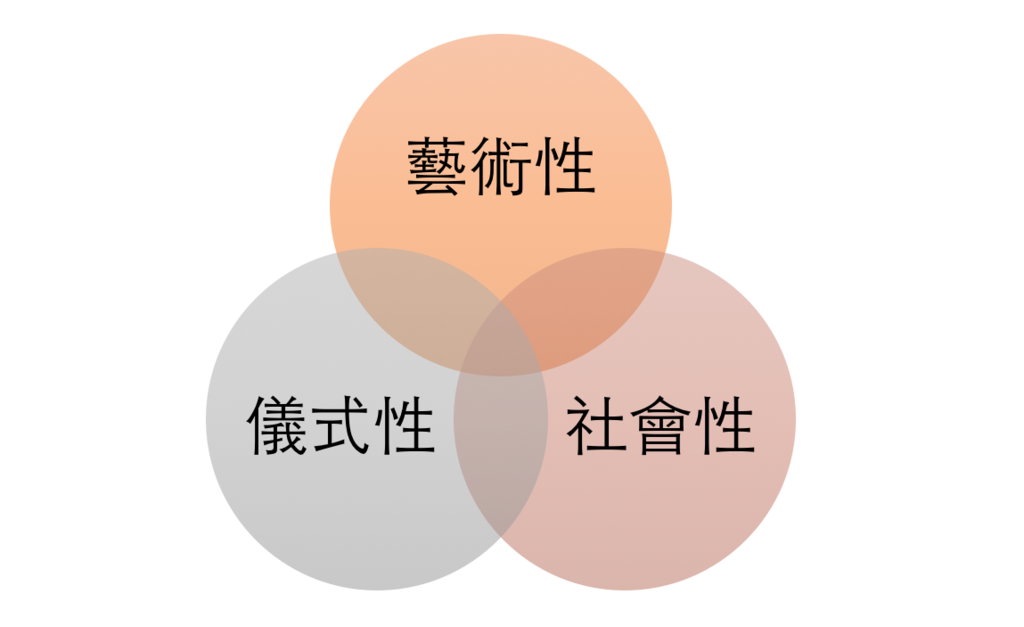

以上所講的,都可以概括到一人一故事劇場中的”社會性”,也就是故事如何串起人與人,形成社群,鼓勵對話。

在一人一故事劇場中,還同樣重視藝術性與儀式性,關於儀式性的部分,我認為儀式提供了一個穩定的架構,使得療癒在PB中得以可能。

儀式性(宗像佳代,2017)

當我們分享這樣的劇場形式,有人會問

「這樣邀請生命故事又說又演的,不會把創傷經驗勾出來,卻沒有辦法處理嗎?」

答案是不會的,因為有『儀式』保護著現場的觀眾。

『儀式』在PB,特指的是重複性的結構與特定的行動,在背後有一個重要的信念與價值,帶來安全感和轉化的力量。儀式在常民的生活中是重要的,可以讓安全感與高張力的感受並存,像是台灣的鹽水蜂炮,起源於清朝,當時瘟疫盛行,民眾釋放鞭炮祈求神恩,瘟疫退去後,感謝神明恩典的心情使這個儀式不斷延續。因為儀式的架構是穩定的,不管是時間、地點與方法,參與者知道事情將如何發生,因此可以從每天的日常生活脫離,瘋狂的沈浸在蜂炮當中,而這樣投入的行動,可以轉化內在的感受,產生靈性或情感的高峰經驗,之後,又回歸日常,並等待下一次的儀式到來。

儀式在我們的日常生活和PB中,都提供一個『過度狀態』,當我們來到慶典的現場,焚燒祝禱的行動帶我們脫離現實生活;當主持人邀請說故事者坐上舞台,音樂響起又結束,說故事者與觀眾一起離開日常,把故事安放在儀式中,待劇終後,再帶著新的感受與想法投入生活。當觀眾逐漸熟悉儀式穩定的架構,原本的不確定感逐漸散去,觀眾變得更集中更投入於故事中的情感經驗,體會生命的各種可能性。喪禮、畢業典禮、結婚典禮、清明掃墓、滿歲抓周、餐前禱告、過年祭祖.....儀式託住了我們,承接各種情緒,而特定的形式帶來的莊嚴與神聖感,轉化個人的意識,引導參與者為改變作好準備,面對生命中的新階段、未解與困厄。

PB分享故事的架構如下

每一次主持人邀請並等待故事浮現

觀眾上台坐上椅子成為說故事者,分享故事

樂師以音樂開始每一次的演出

演員表演

演員目光注視說故事者,將表演送給說故事者

主持人確認演出是否符合故事

說故事者離開座位,變回觀眾

這些儀式,使得PB變得可預測,帶給人安全感,即使在過程中有許多的感受興起,仍然可以透過故事的流轉間,透過儀式,穩定每一個接觸故事的人。

在紅線的部分提到一人一故事劇場不提供答案,但在故事的流轉間,常民的智慧會自然浮現,這某部分也要歸功於儀式的穩定力量,讓參與者的心靈能夠彼此交會、對話。

一人一故事給青少年的療癒性改變

從2016年9月開始使用一人一故事劇場和這群青少年工作,團體的凝聚力以及比成員彼此陪伴得的能力不斷增加,經過許多劇場訓練、練習聆聽故事的核心所在、內部小演出,到可以為其他社群服務,這群青少年有許多的改變,我自己觀察後整理團體的一些轉變如下,分別是情感分享的文化、多元智能的增進,以及藝術如何賦予青少年權力,成為為社區貢獻的人。

建立起情感分享的文化

帶領者終究會走,身為帶領者的我,如果團體的時間夠長,我很很重視團體分享文化的經營,希望成員彼此的陪伴能內化進彼此的生命中,滋養彼此,這群在社區共同生活的青少年們,將來他們可能是彼此一輩子的朋友,在人生的漫漫長路繼續給彼此支持。

但是,當個案是一群同在社區中生活的青少年,或者是機構內的成員時,分享情感有時候反而是困難的,今天若成員在團體中坦露了自己的脆弱,離開團體後,也許在一起吃午餐、或吵架的時候,同為團體成員的友伴可能會嘲笑我的過去,這樣的風險,往往使人想要保護自己,以避免要承擔不被支持甚至是被拿來攻擊的風險。

經營情感分享促進對話的方法有很多,在伴侶治療裡,有一種溝通練習是這樣的

A先說一段自己這週的一個經歷或事件

B聽完後,以不帶批判的態度,重新整理A的敘述,並請A說說自己是否有說對。

B再進一步說,他聽到A的敘述中,有什麼情緒,並與A核對。

AB交換

我第一次看到這個練習的時候,馬上就想到PB,聆聽他人,聽懂他人,是多麼困難的一件事,但卻又影響人我關係甚鉅,這也難怪市面上許多書籍有關聆聽與溝通。

在PB中我們也做許多聆聽與確認的練習,並且先從聽,到聽懂,到最後不只聽懂,還能聽出當事者心裡深處的感受,並且用肢體、聲音和語言作為回應。一開始我們可能在練習三隻小豬這個故事,最重要的三幕如何用肢體呈現出來,到後期時,聽到一個男孩分享他聽到朋友出櫃而內心震撼的故事時,演員能否聽到說故事者內心的不捨呢?這樣未說出口的情感又要如何用演出呈現呢?在練習的過程中,每次每次看見團體成員努力揣摩彼此的故事,即使不完美,但是經過帶領者的鼓勵和指導後,成員越來越能去聆聽彼此分享的核心情緒,並以演出作為回應。

帶領青少年去貼近情感,理解他人,並不是一件容易的事,我在旁邊觀察蘇小C帶領青少年,作為一個治療師他有著對於團體動力的掌握,還有成員狀態的敏感程度,可以適時的給予鼓勵,而回到一人一故事劇場的帶領者角色,他幫助成員在演出他人故事時不斷進步,也在成員演出失準時支持說故事者,給予其感受同理與回饋,在許多次的正向經驗後,分享不再是一件可怕的事情,他變得有機而自然。

到了後期,成員變得很擅長分享,有一次蘇小C不在,由我帶領團體,在玩暖身的紅綠燈時,有一個成員不肯加入,後來他表示過去曾經因為玩紅綠燈而受傷,所以從此不敢再玩的經驗,之後成員開始自發的回饋自己類似的經驗,“因為受過傷,從此對某件事感到害怕”變成當晚的主題,大家自然地分享了一個小時,團體中有許多有一位酷酷的青少年男孩,我感覺他好像找到一個適當的窗口,分享了好多好多,不只支持了原本不敢玩的成員,也整理了他自己的經驗。

當時的我非常感動,在過去的臨床經驗裡,我看到在性別的架構下,男生與女生在面對人際困難與自我表達時,有一些各自的因應模式。男孩子有時候喜歡用開黃腔、打人或破壞行為;女孩子則較常出現憂鬱退縮,或是在關係中排擠他人,這雖不是全貌,但卻也不少見。在我的兒少團體工作經驗中,我當團體成員開始能夠聆聽彼此時,原本的攻擊行為往往會減少,新的人際互動模式產生,取而代之的是更多的支持與回應。

當青少年一人一故事劇團的成員,能夠自發地分享自己類似的經驗,作為回應,情感分享的文化,已經在這個團體形成,也使得成員們彼此更加緊密與支持,成員更能夠在人際互動上,經驗到新的可能—自我揭露是安全的,而我有能力去支持和回應別人。

他們還有其他改變跟成長,如辨識與回應感受,以及使用拓展使用身體回應與表達的能力,這部份宗像佳代(2017)用多元智能的觀點來看,而戲劇治療也有論述相關主題的語言。

增進對他人情緒的理解,並做出適當回應

情感的分享與交流是PB劇場的核心元素。在青少年劇團裡,PB形式創造了一個空間,讓想要分享生活的青少年有一個固定的場域,分享故事,並獲得回應。說故事者與演員,彼此透過語言和演出的交流,一起探索故事者的感受。對說故事者而言,也許在分享故事的當下他無法完全了解自己在事件中的感受,透過觀賞演員的表演,當主持人詢問說故事者演出是否符合他的故事時,不論Yes or No,說故事者都在辨認自己的故事和感受(宗像佳代,2017)。

但承接他人的情緒,對任何人來說都不是容易的事。為了要服務說故事者,演員練習專注地聆聽故事,並且用心去感受。有時候演員無法很完整的回應,原因有很多,其一可能是故事碰觸到演員還未處裡的情感經驗,因此開始有防衛機制出現,像是傻笑、誇張的戲劇性表演去面對故事,但是,為了好好的服務說故事者,演員必須練習去碰觸對自己而言是困難的感受。這個時候戲劇治療師作為PB帶領者,除了技巧的教導外,也陪伴演員去面對自己的武裝。在這樣的場域,我們可以決定要面質成員多少,當一個成員每次只要演到自己無法承接的情緒就習慣用傻笑來表現,我們可以選擇直接要求他重來,或是陪伴他辨識自己的模式,或在事後有一些討論。

能夠理解他人的情緒,並作出適當的回應,我相信的確可以增進成員在人際相處的品質,這也是戲劇治療或其他心理治療可能會為個案設定的目標之一,這部分宗像佳代(2017)則用多元智能的人際智能作闡述。

拓展使用身體表達與回應他人的能力

有一次成員分享了學校有人自殺,他不能進去學校的故事,一位演員用他的身體扮演無論如何都不讓學生進去的圍牆,在扮演時他把身體拉高,形成壓迫感,並且快速的移動,阻擋飾演說故事者的演員。事後說故事者表示,那種高高在上和無所不在的感覺,像極了面對未知的恐懼和壓迫,還有他覺得無法得知真相,被蒙在鼓裡的感覺。

演員運用身體,在空間裡與他人互動,透過不同高低、速度、位置的運用,加上身體和聲音的使用,並感知空間裡其他演員,模擬出各樣的心情、物件,甚至是無形的東西,如權力,在過程中身體的使用被拓展了,在演出時能夠更加全面的回應故事(宗像佳代,2017)。

在戲劇治療中我們談到有潛力的身體(potential body),身體與心理有其相連性,當我們開展了外在的身體使用的可能,也打開了內在世界的可能,而放在人際的軸線上,戲劇治療可以幫助個案增進使用身體去溝通和同理他人的能力(Jones,1996); 在PB裡,我們練習控制、使用自己的身體,為的是用表演服務好故事,但同時我們也打開了自己的可能性,用身體去表達,去與他人連結。

即使困難仍願意嘗試的主動性

在戲劇治療裡,我滿常會帶一些遊戲去帶出參與者的主動性,像是四角短跑-四個角落的人,在換位子過程中只要不被當鬼的人抓到,就可以一直移動,並且欣賞抓不到交替的鬼氣喘吁吁的模樣,而鬼通常由帶領者我扮演。主動性autonomy在治療的場域中我覺得是重要的,不只是影響到成員的參與度,更重要的是當一個人擁有了主動性,他往往也能更積極的去面對自己生命的困境,Erikson在社會心理階段談到自主、進取這些發展任務,我的臨床經驗與其比對時,覺得確有其必要。

今年(2019)的安康藝術節,青少年劇團擔綱演出一人一故事劇場,在演出前,我去協助大家練習時,有一位成員讓我非常感動,他在排演過程中,因為身體的戲劇語言不若其他人成熟,因此在表演的時候,常常不知所措,或需要更久的時間,但是他依然願意站在台上,到了表演當天,他也依照時間準時出現,完成演出,每次想到他有點苦惱,但又願意嘗試的樣子,我自己也被他深深激勵,有時候我自己遇到了困難,想到他即使不確定也覺得有點為難,仍然願意嘗試的臉,就覺得沒有什麼了,覺得困難仍願意去做,是很需要勇氣的。另外有一個成員,從2015年我陪伴劇團開始,每次有演出,他總是下意識的缺席,即使他一開始答應,並且擔任要角,演出當天還是不見他的蹤影,就這樣兩三年過去了,到了2018年,在演出PB前,他終於來到了演出現場,一臉蒼白的他仍然不確定是否要上台,但當他跨出了自己的限制,也允許了自己的可能性。

從被服務到服務他人的社會參與

與青少年工作時,給予目標是很重要的,比起虛無飄渺的『自我成長』,『三個月後要演出』更有真實感,也可以驅使青少年成員更積極的參與,並和他們工作達成目標需要具備的內外在狀態。

戲劇演出可以是戲劇治療的元素,但不是必須,作為治療師,戲劇治療師必須非常慎重處理演出,特別是選擇觀眾,一場成功的演出,往往取決於觀眾的支持度。

在使用PB前,我曾經帶領劇團有過一次內部的演出,在社工與其他工作者面前演出改編的白雪公主,當成員的PB技巧開始進步,我們開始設立新的目標-為他人演出。一開始的觀眾是另一群伯大尼服務的安康社區青少年,之後再過幾個月,劇團與北藝大一人一故事課程的學生進行交流演出,在2018年,伯大尼兒少家園以這批安康社區青少年作為創作者,辦理的第一屆安康藝術節,由青少年擔任攝影、社區導覽、工作坊帶領、微電影製作、雜誌製作,也讓這批青少年為來參與藝術節的大眾演出PB。

此刻的他們,不再是被服務的個案,而是可以為自己的社區發聲的倡議者,在團體中我們曾經討論她們對於社區的感情時,青少年談到這個被汙名化的社區,給予了許多人溫暖與依靠,也曾經陪伴他們度過許多年少輕狂的故事(像是把朋友綁在樹上之類的),這樣深厚的情感,透過社會參與,不只用他們自身去扭轉大眾對安康社區的印象,也改變了他們自己的社會位置,賦予自己新的角色-為安康社區付出的行動者。

到文章的最後,想談一件很多人問過我的事情-「一人一故事劇場是戲劇治療嗎?」

我認為不是,我對於戲劇治療的理解多於一人一故事劇場,以下是我自己的看法。

在定位上,戲劇治療被是表達性藝術治療的一種,結合戲劇與劇場元素在心理治療專業中,協助參與者產生療癒性的改變。而一人一故事劇場,是一種劇場形式,創辦人Jonathan Fox帶著對創造更美好社會的理想,希望透過這種劇場形式,產生對話、尊重、平等、愛和了解。

從方法和技巧來談,戲劇治療的發展,是由許多戲劇治療師在自己擅長的領域裡耕耘與發展出來的,所以技巧和流派更多更廣,像我在臨床上我會使用的方法包含即興、戲劇遊戲、感官遊戲、藝術創作、儀式、肢體與動作、故事.....等,不同的戲劇治療師也有自己關注的焦點,例如Sue Jennings戲劇治療師把人類發展與戲劇做結合的EPR模型,是我和失智症或身心障礙個案工作時常用的理論架構,NYU的戲劇治療課程則是側重角色理論;一人一故事劇場也有許多豐富的技巧與形式需要學習,像是不同的故事有其適合的形式,例如『流動塑像』是四個演員一個一個接續出來做重複的動作與聲音,聚攏在一起後同時結束,適合服務以情緒為中心的故事,另外還有像是相遇、一對對、敘事者V、自由發揮、三段落.....等不同的形式,適合服務不同的故事類型。

戲劇治療經過數十年的發展,已經開始有自己的專業定位,在國外有專業課程、證照和相關規範的法規,使用的場域比較是有心理治療需求的地方,像是醫院、學校、監獄、長照中心、安置機構......等各種場域,個案族群包含飲食失調、創傷經驗、固著、情緒問題、學習障礙、情緒、行為與社交能力失調、失智症......等

而一人一故事劇場的學習可以透過工作坊和團練,取得相關證書,一人一故事劇場也有用於一些特殊族群的服務,像是勵馨基金會成立的光腳的愛麗絲劇團,就是服務性暴力的受害者,另外也有異常精彩劇團,是由台北市康復之友協會所成立,服務精神疾病康復朋友、各類身心障礙朋友與家屬。一人一故事劇場的社會性較強,劇團除了針對自己喜歡或關心的議題,訂定演出題目,也可以為不同族群共同演出促進對話,像是知了劇團曾經在油杉社區,幫都更的建商與社區居民做演出;也有關注人權議題的三語事劇團,關注歷史創傷議題,目前仍以此主題進行演出,並與不同單位合作。

戲劇治療與一人一故事的結合並不罕見,在美國有一位猶太裔的戲劇治療師Armand Volkas,他是戲劇治療師,也擅長一人一故事劇場的使用,他運用兩者進行許多歷史創傷的對話與療癒工作,在他的工作坊裡,會邀請在歷史上有政治迫害的族群們,彼此對話。

戲劇治療與一人一故事劇場兩者都重視“幫助人過得更好”這件事,不管是從社會還是個人的角度作切入,我覺得都有其必須,以我自己在伯大尼的工作為例,在使用戲劇治療陪伴青少年的同時,我和夥伴也希望能夠改變影響這群青少年的社會結構,因此我們在進行規劃和設計時,著眼點會放在社會與個人的面向,我想這也是為什麼在台灣最多戲劇治療師的機構伯大尼兒少家園兒少部,會使用一人一故事劇場在我們的社區工作當中。

今年暑假,因為劇團的成員們即將要成為大學新鮮人,安康青少年一人一故事劇團在今年六月底畫下句點,這篇文章獻給這些可愛的屁孩們,謝謝你們,和你們一起玩一起說故事很開心。我對一人一故事劇場了解有限,若有疏漏,歡迎交流指正。

謝謝 陳志軒 蘇慶元 知了劇團 協助本篇文章撰寫

謝謝安康社區青少年劇團成員願意提供故事

如果對一人一故事劇場有興趣,請參考社團法人台灣一人一故事劇場協會

伯大尼兒少家園兒少部團隊的戲劇治療師和社工們,如何使用戲劇在療癒和社區工作的紀錄,請參考NICE PLAY 戲劇輔導基地

文獻

林淑玲、陳正一、孔守謙、吳健豪、高伃貞、張馨之、李志強(譯)(2017)。一人一故事劇場之道 (原作者:宗像佳代)。台北:社團法人台灣一人一故事劇場協會。

Jones, P. (1996). Drama as therapy: Theatre as living. Psychology Press.